In Planetare Grenzen möchte ich den Stand menschlichen Einflusses auf unseren Planeten behandeln. Ich orientiere mich dabei am Konzept der planetary boundaries, das im Jahr 2009 erstmals von einem Team um den schwedischen Forscher Johan Rockström veröffentlicht wurde. Ihre Arbeit wird heute vielfach als Leitbild verwendet, das uns aufzeigt, wie viel wir der Erde noch zumuten können – und ab wo es gefährlich wird. Anfangen möchte ich aus gegebenem Anlass mit dem Klimawandel, aber ihr werdet schnell merken: everything is connected!

Wo stehen wir?

Die englische Zeitung The Guardian hat vor wenigen Wochen bekannt gegeben, zukünftig nicht mehr von climate change, also vom Klimawandel, zu sprechen, sondern von der climate crisis – der Klimakrise (1). Damit wollten sie den aktuellen Zustand des Klimas treffender beschreiben. Und das, obwohl climate change im planetary boundaries-Diagramm gerade erst den gelben Bereich erreicht hat (2). Ist es also Panikmache, die die tatsächliche Lage überspitzt?

Im grünen Bereich ist es sicher, im gelben Bereich gibt es erhöhte, im roten Bereich hohe Risiken. Der nicht zu überschreitende Grenzwert liegt also zwischen grün und gelb. Gemessen wird Klimawandel in atmosphärischer CO2-Konzentration – 350 ppm wären in Ordnung – und der Anstieg in der Energiebilanz in der oberen Atmosphäre- +1 W pro m2 sind auch noch unterhalb der Grenze.

Quelle: Steffen et al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347 (6223), 736.

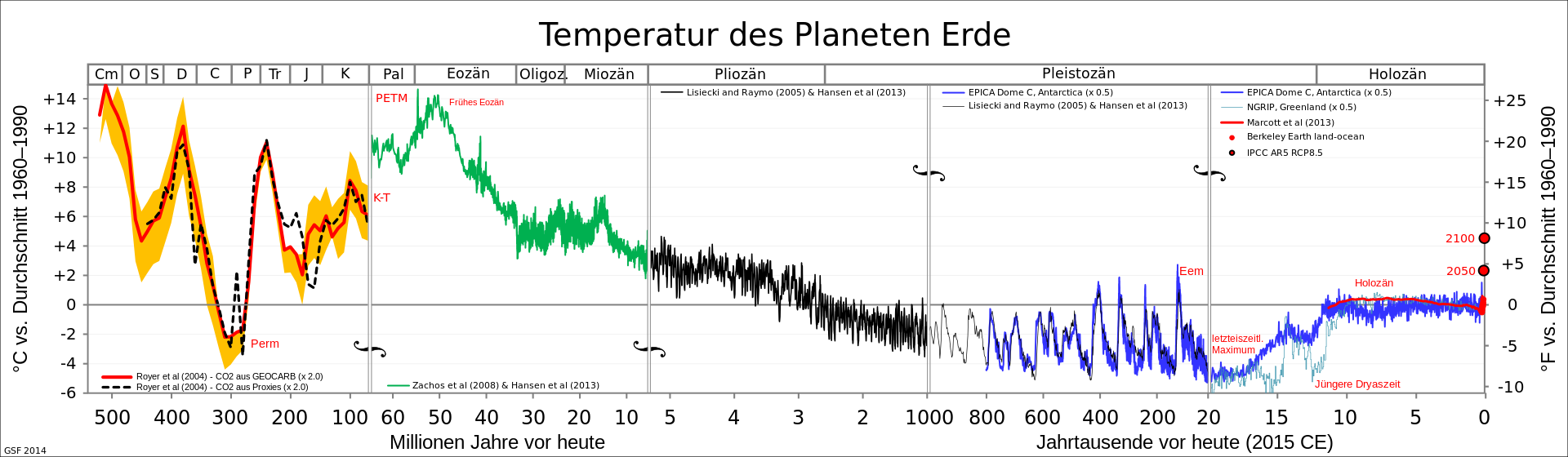

Der Anteil an Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre wird oft als Maß für den fortschreitenden Klimawandel verwendet. Als ich in der Schule mal sagte, es seien 360 ppm (parts per million, zu deutsch: Teilchen pro Millionen Teilchen Luft) – so stand es noch im Lehrbuch -, lachte mein Biologielehrer nur. Den Wert hatten wir schon damals weit überschritten. Heute stehen wir bei ca. 410 ppm, also 0,041% (3). Das klingt nach ziemlich wenig, aber der Anstieg ist relativ gesehen enorm: zu Beginn der industriellen Revolution, um das Jahr 1850, waren es noch knapp 285 ppm (4). Heute haben wir den höchsten atmosphärischen Kohlenstoffdioxid-Gehalt seit fast 1,000,000 Jahren (s. Grafik unten). Und das wirkt durch den Treibhauseffekt auf die globale Durchschnittstemperatur. Eine anschauliche Erklärung dazu findet Ihr in diesem Video.

Quelle: NASA https://climate.nasa.gov/evidence/

Wir haben mittlerweile 1°C durchschnittlichen Temperaturanstieg im Vergleich zur vorindustriellen Zeit deutlich überschritten (5). Das heißt nicht, dass es überall immer 1 °C wärmer ist, als es im Jahr 1800 war. Wenn Donald Trump sagt, die Erderwärmung sei Blödsinn, es sei ja derzeit so kalt, hat er etwas Grundsätzliches nicht verstanden: Klima beschreibt das gemittelte Wetter über 30 Jahre. Das heißt: das Klima kann wärmer werden, und trotzdem können einzelne Regionen der Welt oder auch ganze Jahre deutlich kälter sein als früher. An wieder anderer Stelle kann gleichzeitig viel mehr als nur 1°C Temperaturerhöhung auftreten. Im Gesamtmittel ergibt sich dabei dann dieser Anstieg von 1°C. Gleichzeitig steigt die Anzahl und Stärke an Extremwettereignissen, weil die globalen Energie- und Wasserkreisläufe durcheinander gewirbelt werden. Ein einzelner Sturm muss nicht unbedingt das direkte Resultat des Klimawandels sein – die Häufung solcher Ereignisse hingegen ist ein deutliches Indiz.

Dunkelblau = 6,6°C, dunkelrot = 10,3°C.

Quelle: Ed Hawkins, Climate Lab Book. Warming Stripes.

https://www.climate-lab-book.ac.uk/2018/warming-stripes/

Die Folgen dieser Temperaturerhöhung sind dabei schon heute spürbar. Das arktische Eisschild ist innerhalb weniger Jahrzehnte auf einen Bruchteil zusammengeschrumpft (4). Extremereignisse nehmen zu – wir erinnern uns an die Dürre und nachfolgenden apokalyptischen Waldbrände in Kalifornien im vergangenen Jahr (6). Die letzten vier Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen (7). 1 Million Arten sind vom Aussterben bedroht, der Klimawandel ist ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung (8). Und das sind nur ein paar erste Auswirkungen.

Es ist davon auszugehen, dass sich diese Trends fortsetzen. Das IPCC, das International Panel on Climate Change, das regelmäßig die weltweiten Klimaforschungsergebnisse zusammenträgt, führt verschiedene denkbare Szenarien an. Im business as usual-Szenario, bei dem die Temperaturerhöhung weitergeht wie bisher, nehmen wir derzeit Kurs auf 2-3°C nur bis zum Jahr 2100 (s. Grafik unten). Die Folgen einer solchen Temperaturerhöhung wären fatal: Neben noch häufigeren und intensiveren Wirbelstürmen, Fluten, Hitzewellen und Dürren sorgt das Abtauen der Gletscher und arktischen Eismassen für eine Erhöhung des Meeresspiegels (5). All dies hätte (und hat bereits) Folgen für Natur und Mensch. Die traditionellen Lebensräume und -grundlagen indigener Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel in der Arktis, schwinden. Landwirtschaftliche Flächen können nicht mehr oder nur durch künstliche Bewässerung bestellt werden, was für Engpässe in der Nahrungsmittelproduktion und -versorgung führt. Erhöhte Temperaturen sorgen für gesundheitliche Schäden, Hitzetode und psychische Belastungen. Wasserknappheit und Extremwettereignisse berauben Menschen ihrer Lebensgrundlage, und diese Auswirkungen treffen dabei zumeist diejenigen, die am wenigsten am Klimawandel schuld sind.

Aquatische Ökosysteme, vor allem die Weltmeere, leiden unter den erhöhten Treibhausgasemissionen, veränderten Temperaturen und Niederschlagsmustern. Dadurch sterben Korallenriffe ab und Fischbestände verändern sich (9). Auch an Land können viele Pflanzen- und Tierarten in ihrem angestammten Lebensräumen nicht mehr überleben, da sie sich nicht schnell genug an die veränderten Bedingungen anpassen können. Sie sterben entweder aus – zum Beispiel diese knuffigen Eisbären, deren Lebensraum immer weiter wegschmilzt – oder wandern in andere Gebiete aus, wo sie für Störungen der Ökosysteme sorgen. Andere Arten können sich in Gebiete ausbreiten, die für sie vorher nicht zugänglich waren. Das Aussterben von Arten ist dabei einerseits ein ethisches Problem – mit welchem Recht rotten wir abertausende unschuldige Arten aus? Andererseits hängt unser eigenes Überleben direkt oder indirekt von der ökologischen Vielfalt unserer Welt ab. Das zeigen beispielsweise krankheitsübertragende Stechmücken, die uns in Europa bisher erspart geblieben sind, aber mittlerweile bereits immer öfter in unsere zunehmend tropischen Gefilde vorrücken (10). Biodiversität ist eine weitere planetare Grenze und hängt stark mit dem Klimawandel zusammen.

Die beiden mittleren Szenarien 4.5 bzw. 6.0 decken ungefähr ab, wie wir momentan agieren.

Die blaue Linie (Szenarnio 2.6) stellt einen deutlichen Rückgang klimaschädlicher Emissionen dar.

Quelle: IPCC 2014. Climate Change 2014 Synthesis Report S. 59.

Es wird ebenfalls darüber spekuliert, ob die thermohaline Zirkulation, die derzeit für einen konstanten Austausch verschiedener Wassermassen in den Weltmeeren sorgt, versiegen könnte (11) . Folgen wären noch stärkere Veränderungen von Temperatur- und Niederschlagsmustern, weil beispielsweise der Golfstrom ausfallen könnte, der uns derzeit noch warmes Wasser aus karibischen Regionen beschert. Nicht zuletzt wird befürchtet, dass die ewig eingefrorenen Permafrostböden, zum Beispiel in Sibirien, auftauen könnten. Während sich Putin bereits auf die entstehenden landwirtschaftlich nutzbaren Flächen freut, könnte dieser Prozess unwiderruflich für eine Freisetzung enormer Massen gespeicherten Methans sorgen, was den Treibhauseffekt wiederum verstärken würde. Überschreiten wir einen gewissen Punkt, so die Sorge, geraten wir in einen sich selbst verstärkenden Strudel, aus dem wir nicht mehr herauskommen (12).

Um also meine Eingangsfrage zu beantworten: Nein, es ist nicht übertrieben, von der Klimakrise zu sprechen. Zwar ist die bisherige Erwärmung noch verhältnismäßig milde – aber wenn es so weiter geht, wird es voraussichtlich böse enden.

Woran liegt das?

Das Klima der Erde hat sich immer verändert. Ob Vulkanausbrüche, die die Erdoberfläche von der Sonneneinstrahlung abschirmten, veränderte Positionen der Erde im Sonnensystem (die sog. Milankovich-Zyklen) oder eine veränderte Sonnenaktivität – es gab immer natürliche, teils wiederkehrende Schwankungen im Bereich mehrerer Grad Celsius. Das Blöde: wir können die aktuell stattfindende Temperaturerhöhung in diesem Ausmaß auf keinen natürlichen Ursprung schieben (13). Die Erwärmung des Klimas lässt sich ohne menschlichen Einfluss auf den Treibhauseffekt nicht erklären – da sind sich 97% der Klimaforscher*innen sicher (14).

Der derzeitige Anstieg ist allerdings natürlich nicht erklärbar.

Quelle: Wikipedia / Glen Fergus,

https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte#/media/File:All_palaeotemps_G2.svg, CC BY-SA 3.0

Grundlegend gibt es dabei drei wichtige anthropogene, also vom Menschen verursachte Treibhausgase: Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Während vor allem über CO2 gesprochen wird, hat CH4 ein ca. 30-fach und N2O ein ca. 280-fach stärkeres Treibhauspotential (15). Sie wirken also viel stärker auf den Treibhauseffekt als CO2. Aufgrund der großen Menge ist CO2 aber immer noch der größte “Klimakiller” (4). CO2 entsteht vor allem bei der Verbrennung fossiler Energieträger, also Erdgas, Erdöl und Kohle. Diese bestehen aus Jahrmillionen alter, stark verdichteter Biomasse, also zum Beispiel abgelagerten Pflanzen. Diese Kohlenstoffverbindungen setzen bei Verbrennung ordentlich Energie frei – zum Beispiel im Kohlekraftwerk, im Flugzeug als Kerosin oder im Auto als Benzin. Auch die Abholzung von (tropischen) Wäldern, beispielsweise für die Produktion von Futtermitteln für die Viehzucht, sorgt indirekt für einen verstärkten Klimawandel, da große Landflächen für die Speicherung von CO2 unbrauchbar gemacht werden. Wenn das geschlagene Holz dann noch verbrannt wird, wird das gespeicherte CO2 zusätzlich freigesetzt. Auch die Trockenlegung von Mooren und Sümpfen für den Bau von Straßen oder die Gewinnung landwirtschaftlicher Nutzflächen fallen in diese Kategorie, die man als Landnutzungsänderungen bezeichnet. Nicht zuletzt ist die Landwirtschaft selbst eine wichtige Quelle von Treibhausgasen. Die Nutzung stickstoffbasierter Dünger setzt enorme Mengen N2O frei, während die Herstellung von Reis und vor allem die Massentierhaltung für extreme CH4-Emissionen verantwortlich sind. Andere Quellen sind zum Beispiel industrielle Prozesse oder die Abfallwirtschaft (s. Grafik unten).

AFOLU = Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere Landnutzung

Quelle: IPCC 2014. Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change – Graphics. https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/summary-for-policymakers/

Was kann man tun?

Was gegen den Klimawandel hilft, ist wahrscheinlich den Meisten bekannt. Der wichtigste Schritt wäre ein Umstieg der weltweiten Energieerzeugung auf erneuerbare Energien, das heißt vor allem Solarenergie, Wind- und Wasserkraft oder auch Geothermie. Da dies mittelfristig aufgrund der notwendigen Infrastruktur und fehlender Speichertechnologien für Elektrizität relativ schwierig ist, sollte die Nutzung fossiler Energie effizienter werden oder, wo möglich, reduziert – zum Beispiel durch isolierte Gebäude, bessere Verbrennungstechnologien oder ganz einfach Verzicht. Wälder, die CO2 gut binden können, sollten möglichst stehen gelassen werden oder wieder aufgeforstet. Die Landwirtschaft sollte treibhausgasärmere Techniken verwenden und die Massentierhaltung, insbesondere von Rindern, sollte drastisch reduziert werden. Es gibt noch viele weitere Ansätze, aber meist geht es um die Dekarbonisierung unseres Lebens – die Entkopplung vom Kohlenstoffdioxid.

Derzeit steigen die Emissionen allerdings immer weiter (16).

Deshalb wird auch darüber diskutiert, wie man mehr CO2 aus der Atmosphäre wieder binden könnte. CCS (Carbon Capture and Storage) beschreibt die künstliche Abscheidung und Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre. Derzeit ist das aber noch sehr teuer und man weiß nicht so recht, wohin man das verdichtete CO2 überhaupt stecken soll (17). Andere Ideen beinhalten, dass man Schwefelpartikel in die Atmosphäre bläst, um die einfallende Sonnenstrahlung zu blockieren (und dabei womöglich ganze Ökosysteme unwiderruflich überdüngt – eine weitere planetare Grenze). Auch der Plan, die Meere mit Eisen zu versetzen, um Planktonproduktion anzuregen und damit mehr CO2 aus der Luft zu ziehen, fällt in diese Kategorie, die man als Climate Engineering bezeichnet. Da gibt es aber noch viel wildere Konzepte, darunter weiß gestrichene Dächern oder Spiegel im Weltraum (18, s. Grafik unten). Künstliche Eingriffe in die Folgen von Treibhausgasemissionen haben grundsätzlich durchaus Potential, nur bergen sie Risiken, die wir nicht vorhersehen und einschätzen können. Deshalb sollte das wirklich nur die letzte Ausflucht sein. Wir haben nur einen Planeten und wenn wir anfangen, an den Symptomen des Klimawandels herumzuwerkeln, müssen wir das erstens bis in alle Ewigkeit tun und zweitens damit leben, dass diese Eingriffe möglicherweise schlimm enden. Und dann war’s das.

Quelle: Umweltbundesamt 2011. Geo-Engineering – wirksamer Klimaschutz oder Größenwahn?

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4125.pdf

Letztendlich muss es das Ziel sein, Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Das bedeutet, dass alle von der Menschheit erzeugten Treibhausgasemissionen durch natürliche und künstliche Senken – zum Beispiel Wälder oder Ozeane, aber notfalls auch durch die oben genannten technischen Lösungen – ausgeglichen werden. Natürliche Senken sind allerdings begrenzt aufnahmefähig und, zum Beispiel im Falle der Ozeane aufgrund der so erzeugten Ozeanversauerung (noch eine planetare Grenze), ganz und gar nicht unproblematisch. Das gilt umso mehr für die beschriebenen künstlichen Senken. Daher ist es am sinnvollsten, überhaupt erst möglichst wenige Treibhausgase auszustoßen. So oder so, insgesamt sollten netto keine zusätzlichen Emissionen durch die Menschheit zu den natürlichen Kreisläufen der Erde dazu kommen. Nur so ließe sich langfristig der Temperaturanstieg aufhalten. Die derzeit angepeilte Temperaturerhöhung, die wir bis dahin maximal bewirken sollten, ist 2°C, besser noch 1,5°C – oder einfach so gering wie möglich. Je höher die finale Temperaturerhöhung ist, desto stärker sind die Folgen. Um (mit einer Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit) bei 1,5°C zu bleiben, hat die Menschheit derzeit noch ein Budget von ca. 400-500 Gt CO2-Einheiten, bei einem jährlichen Ausstoß von ca. 40 Gt (5).

Es bleiben also nur noch etwas über 10 Jahre, wenn es so weiter geht.

‚… Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change …‘

Artikel 2 (a) des Paris Agreements von 2015

Diese Zielsetzung ist auch im Paris Agreement festgehalten, das 2015 von (fast) allen Mitgliedern der Vereinten Nationen unterzeichnet wurde. Das Paris Agreement vereint alle Länder in einer gemeinsamen Zielsetzung, ist allerdings kein rechtlich bindendes Dokument. Daher zieht es keine Strafen nach sich, dass derzeit kaum ein Land seine für 2020 gesetzten Zwischenziele erreicht – auch Deutschland nicht (19). Die bis heute ausgestoßenen Emissionen sind noch nicht ausreichend, um 1,5°C Temperaturerhöhung zu bewirken. Wenn jetzt möglichst schnell deutlich Emissionen eingespart würden, könnten wir das 1,5 °C-Ziel noch erreichen (5). Danach sieht es aber leider momentan nicht aus.

Dieser Text war ein Haufen Arbeit – ich hoffe, er ist verständlich und vollständig genug. Klimaforschung ist hochkomplex und vielschichtig, ich wollte mich aber auf die wichtigsten Aspekte fokussieren. Kommentiert gerne, wenn Ihr noch Fragen oder Verbesserungsvorschläge habt! Die nächste planetare Grenze, die ich behandeln möchte, ist die Ozeanversauerung – der Text wird dann auch wieder kürzer.

- Quellen

- (1) The Guardian 17.05.2019. Why the Guardian is changing the language it uses about the environment. https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/why-the-guardian-is-changing-the-language-it-uses-about-the-environment

- (2) Steffen et al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347 (6223), 736ff.

- (3) NOAA 2019. Recent Global CO2. https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html#global

- (4) IPCC 2014. Climate Change 2014. Synthesis Report. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf

- (5) IPCC 2019. Special Report: Global Warming of 1.5 °C. Summary for Policymakers. https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/

- (6) National Climate Assessment 2019. Extreme Weather. https://nca2014.globalchange.gov/highlights/report-findings/extreme-weather

- (7) National Geographic 06.02.2019. The last five years were the hottest ever recorded. https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/02/2018-fourth-warmest-year-ever-noaa-nasa-reports/

- (8) United Nations 06.05.2019. UN Report: Nature’s Dangerous Decline ‚Unprecedented‘; Species Extinction Rates ‚Accelerating‘ https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/

- (9) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2019. Korallenriffe im Klimawandel. https://www.bmu.de/themen/bildung-beteiligung/bildungsservice/aus-der-wissenschaft/korallenriffe-im-klimawandel/

- (10) Süddeutsche Zeitung 23.04.2019. Mit der Hitze kommen die Mücken. https://www.sueddeutsche.de/wissen/klimawandel-mit-der-hitze-kommen-die-muecken-1.4414069

- (11) Clark et al. 2002. The role of the thermohaline circulation in abrupt climate change. Nature 415, 863–869.

- (12) Inside Climate News 19.02.2019. Arctic Bogs Hold Another Global Warming Risk That Could Spiral Out of Control. https://insideclimatenews.org/news/19022019/arctic-bogs-permafrost-thaw-methane-climate-change-feedback-loop

- (13) Skeptical Science 2015. Human fingerprints on climate change rule out natural cycles. https://skepticalscience.com/global-warming-natural-cycle.htm

- (14) Skeptical Science 08.05.2016. The 97% consensus on global warming. https://skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-advanced.htm

- (15) EPA 14.02.2017. Understanding Global Warming Potentials. https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials

- (16) Global Carbon Project. 2019. Infographics. https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/18/infographics.htm

- (17) Leung et al. 2014. An overview of current status of carbon dioxide capture and storage technologies. Renewable and Sustainable Energy Review 39, 426-443.

- (18) Umweltbundesamt 2011. Geo-Engineering – wirksamer Klimaschutz oder Größenwahn?

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4125.pdf - (19) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2018. Klimaschutzbericht 2017. https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschutzbericht_2017_aktionsprogramm_bf.pdf