Was ist eigentlich… ? soll eine Reihe werden, in der ich grundsätzliche Konzepte und Prozesse erklären möchte. Zum Start des Blogs spreche ich mal den Elefanten im Raum an: was bedeutet „Nachhaltigkeit“ überhaupt – und was heißt dieses Konzept für mich?

Zuerst eine kleine Geschichtsstunde: Hans Carl von Carlowitz, ein sächsischer Oberberghauptmann, gilt als Vater des Prinzips “Nachhaltigkeit”. Er veröffentlichte 1713 die Sylvicultura oeconomica und erklärte darin, dass man nur soviel Holz schlagen sollte, wie man auch wieder nachpflanzt (1). Das klingt aus unserer heutigen Perspektive ziemlich sinnvoll und schwupps, schon war die Nachhaltigkeit geboren. Es ging Herrn von Carlowitz ganz einfach darum, die Verfügbarkeit von Holz langfristig aufrecht zu erhalten – to sustain –, was im englischen “sustainability” auch deutlicher herauskommt als im Deutschen.

So richtig berühmt wurde das Thema aber erst 1987. Die damalige Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen veröffentlichte den sogenannten Brundtland-Report unter der Leitung der norwegischen Ministerpräsidentin namens – na, wer weiß es – Gro Harlem Brundtland (2). Da heißt es an einer Stelle:

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können”.

Brundtland Report „Our Common Future“ S. 41, eigene Übersetzung

Nachhaltigkeit, hier als nachhaltige Entwicklung ausgelegt, sollte die Weltgemeinschaft zu einem guten Leben für alle führen, dabei aber eben auch das Wohl zukünftiger Generationen berücksichtigen. Durch das vom Menschen ausgehende Prinzip der “Generationengerechtigkeit” (intergenerationelle Gerechtigkeit) unterscheidet sich dieses Verständnis von dem von Hans Carl von Carlowitz, das vorwiegend wirtschaftlich orientiert war. Der Brundtland-Report gilt auch heute noch als wichtiger Meilenstein der Nachhaltigkeitsdebatte. Um die Jahrtausendwende hat die Nachhaltigkeit schließlich ihre eigene Wissenschaft bekommen – die Nachhaltigkeitswissenschaft (3). Wir haben es also mit einer noch sehr jungen Wissenschaft zu tun.

Heute bedeutet Nachhaltigkeit alles Mögliche. Kaum ein Jeans- oder Joghurthersteller kommt mittlerweile aus, ohne zu betonen, wie nachhaltig seine Produktion sei. Dabei ist das Verständnis davon, was das überhaupt heißt, immer ein anderes und das hat einen einfachen Grund: „Nachhaltigkeit“ hat keine eindeutige Definition. Meistens wird von den “Drei Säulen der Nachhaltigkeit” gesprochen, die von der EU 1997 im Vertrag von Amsterdam festgelegt wurden – Soziales, Ökonomie und Ökologie (4). Manchmal wird noch Kultur als vierte Säule ergänzt – aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Die Säulen-Metapher (die drei Bereiche als Säulen, die das Dach der Nachhaltigkeit tragen) soll betonen, dass keine der drei Sphären bei einer Entscheidung ignoriert werden darf, sonst fällt das ganze Gebäude in sich zusammen. Dieses Modell ist nicht unumstritten, suggeriert es doch, dass alle drei Bereiche gleich wichtig seien. Es gibt auch Dreiecks-Darstellungen, oder überlappende Kreise, aber meistens sind Soziales, Ökonomie und Ökologie gleich wichtig (5). Erst das Modell der starken Nachhaltigkeit hebt diese Gleichsetzung auf – aber da komme ich gleich drauf zurück.

Quelle: Die Bundesregierung

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung-weltweit-355966

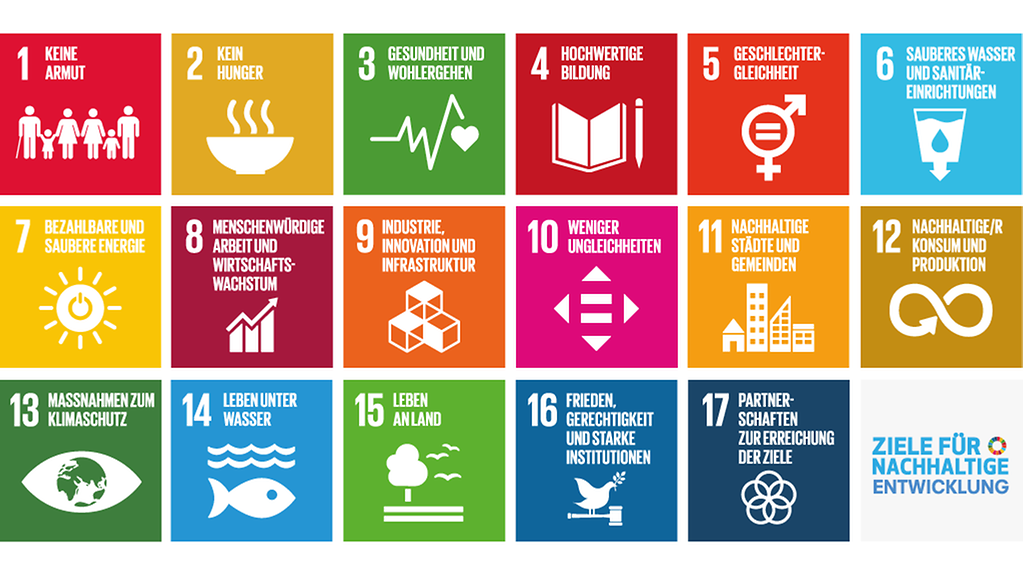

Ein letzter fundamentaler Baustein des Nachhaltigkeitsbegriffes ist die Agenda 2030 mit den Sustainable Development Goals – oder SDGs, wie wir coolen Wissenschaftler sagen. Diese Ziele, 17 an der Zahl, wurden 2015 von den Vereinten Nationen beschlossen und sollen das Leitbild sein, das die Weltgemeinschaft verfolgen soll, um bis 2030 eine bessere Welt zu schaffen – ganz grob gesagt. Jedes Ziel hat eine Reihe von Unterzielen (insgesamt 169) und Indikatoren (insgesamt 232), um den jeweiligen Fortschritt zu messen. Die SDGs beinhalten soziale Themen wie Geschlechtergleichstellung, weniger Ungleichheiten oder hochwertige Bildung, Umweltthemen wie Leben an Land, Leben unter Wasser oder Klimaschutz und Wirtschaftsthemen wie Industrie, Innovation und Infrastruktur, Wirtschaftswachstum oder bezahlbare und saubere Energie (6). Manches sind eher zu erreichende Zustände, manches eher Prozesse, die dabei helfen können. Man merkt hier zudem schon: viele Themen sind nicht ausschließlich einer Säule zuzuordnen, und das ist auch ein wichtiger Grundgedanke. (Fast) alle SDGs sind miteinander verknüpft, können nicht ohne einander funktionieren und sind nicht ersetzbar. Es gibt keine Rangfolge, aber manche SDGs werden mitunter als besonders wichtig angesehen – zum Beispiel 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) oder 17 (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele). Je nach eigener Perspektive kann man wohl fast jedes Ziel als besonders bedeutsam betrachten. Gleichzeitig haben die SDGs ein Problem: sie sind teilweise widersprüchlich. Insbesondere das wirtschaftliche Wachstum wird viel kritisiert, da es für die schon wirtschaftlich weit entwickelten Staaten, vornehmlich im globalen Norden, kaum noch ein sinnvolles Ziel sei. Es stünde der Erreichung anderer Ziele in diesen Ländern und durch die Auslagerung von Wirtschaftsprozessen in andere Länder auch dort vielmehr im Weg. Trotz allem sind die SDGs ein wichtiger Schirm, unter dem sich die Weltgemeinschaft versammeln kann und die die Messung und Vergleichbarkeit von Fortschritt ermöglichen.

Und was bedeutet Nachhaltigkeit für mich persönlich? Für mich ist Nachhaltigkeit eine Handlungsmaxime – also ein Prinzip, nach dem alle Entscheidungen und Pläne ausgerichtet werden sollten. Jedes Mal, wenn man etwas tut, sollte man sich fragen: was bedeutet das für die Umwelt, was für die Menschen, was für die wirtschaftliche Situation der jeweils betroffenen Region? Das gilt für individuelle Kaufentscheidungen genauso wie nationale Entwicklungspläne oder Prozesse politischer Teilhabe. Unser gesamtes menschliches Leben sollte sich so gestalten, dass alle Beteiligten davon möglichst viel profitieren. Neben der intergenerationellen Gerechtigkeit (zwischen Generationen) spielt dabei für mich – aber ich hab mir das nicht selbst ausgedacht – die intragenerationelle Gerechtigkeit (innerhalb einer Generation, also zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, z.B. globalem Süden und globalem Norden) eine mindestens ebenso wichtige Rolle. Außerdem, und das ist für mich noch viel wichtiger, bin ich ein Anhänger der starken Nachhaltigkeit – ich hatte ja versprochen, darauf zurück zu kommen. Die starke Nachhaltigkeit geht davon aus, dass die Umwelt die wichtigste der drei Säulen ist und dass ohne eine intakte Natur eine stabile Wirtschaft und ein gutes Sozialwesen nicht lange aufrecht zu erhalten sind. Wenn die Böden unwiderbringlich zerstört, das Klima überhitzt und die Ökosystem überlastet sind, müssen wir uns um den Rest auch keine Sorgen mehr machen. Das mag daran liegen, dass ich aus den Naturwissenschaften komme – aber ich bin mit der Haltung auch nicht ganz allein. Das sogenannte „Schalenmodell“ der Nachhaltigkeit (s. Grafik unten) drückt genau das aus: ohne Natur funktioniert alles Andere auch nicht.

Quelle: By KTucker – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17030898

So sehr “Nachhaltigkeit” heute ein Marketing-Buzzword ist, so schwammig und breit es definiert ist, so verständlich ist für mich der Kern des Prinzips: nur auf den Profit für einen Sektor zu achten, wird langfristig nicht funktionieren. Es lässt sich viel Geld durch Ausbeutung von Menschen und Natur machen, aber das nicht lang. Es lässt sich aber umgekehrt auch kein gutes Leben für mehrere Milliarden Menschen gewährleisten, wenn wir die ganze Natur komplett in Ruhe lassen (leider). Es geht um Balance und um ein Abwägen, und in diesem Abwägen liegen ganz neue Potentiale, die es zu erschließen gilt. Neue Wirtschaftsformen, neue Verhältnisse von Mensch und Natur und eine neue Art, die Welt zu sehen. Ich finde Nachhaltigkeit hochspannend, obwohl oder gerade weil sie so komplex und sehr oft auch kompliziert ist. Nachhaltig zu sein bedeutet alles und nichts, je nachdem, wer es mit welcher Motivation sagt. Sich dessen bewusst zu sein, ist ein erster wichtiger Schritt.

- Quellen:

- (1) Lexikon der Nachhaltigkeit: Hans Carl von Carlowitz 1713. https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/hans_carl_von_carlowitz_1713_1393.htm

- (2) Brundtland Report: Our Common Future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

- (3) Kates et al. 2001. Sustainability Science. http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/6529/1/RR-01-07.pdf

- (4) Vertrag von Amsterdam 1997. http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-de.pdf

- (5) Lexikon der Nachhaltigkeit: Drei-Säulen-Modell. https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/1_3_a_drei_saeulen_modell_1531.htm

- (6) United Nations: Sustainable Development Goals https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

2 Kommentare zu „Was ist eigentlich… Nachhaltigkeit?“